飯 豊 山

山と自然 一歩一歩登った山々に美の原点がある!

飯豊山 標高2105m

1999年8月1日(日)~3日(火) ![]() spectator:2355

spectator:2355

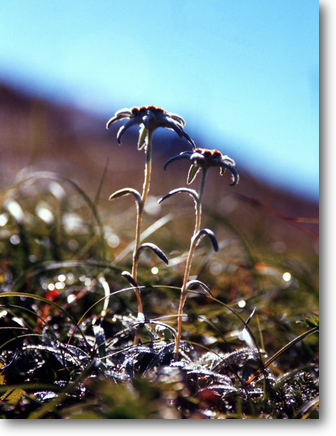

- 切合小屋からの朝の山並み

「高嶺の花」という言葉がある。

新潟のどこからでも見える孤高の山、それが私にとっては「飯豊山」だった。

新潟から遠望できるその頂きは、長い間羨望のまとになっていた。

どれだけの山々から、その頂きを憧れて見続けてきたことか!

その、いつかは飯豊山に、という思いをついにかなえる日が来た。

躊躇していた理由のひとつに装備の重さがあった。山頂小屋は自炊で布団もない。撮影機材もあり、かなりの重量になる。

そこで、まず装備の徹底的な軽量化を図ることから着手した。最軽量の寝袋やフロアマット。速乾性の下着類やフリースなどの衣類、ガスバーナーは100g、チタン製の食器類に割り箸。ナイフも超小型のビクトリノックスなど、徹底的に軽量化を行っていった。

その結果、2泊3日の装備を35㍑のザックに収納することが出来るようになった。切合小屋宿泊用の米も入った。

また、登頂する前に偵察登山も行った。7月7日、福島県側の弥平四郎部落から入る。祓川から松平峠、そして急登を登り切り疣岩山で稜線に出る。

そこからはるかに目的の飯豊本山と最終到達予定の御西岳を遠望。距離感を測ってきた。

最初のアタックは7月21日、高山植物が美しい時期を選んだが、祓川で車中泊していると、突然の夜中の豪雨、車の中の温度、湿度ともに上がり、ついに体調も悪化、この日は登頂を断念せざるを得なかった。

そして梅雨も明けた8月1日。

仕事の関係もあって午前3時に家を出る。5時過ぎに祓川に到着。

午前5時40分登頂を開始した。

車道をいったん沢に下り、ひと登りして15分も行くと祓川山荘がある。そこから約1時間、深い森の中を進むとようやく展望のきく松平峠に出る。

小休止の後、標高差約250mの急登を登りきると稜線に出る。先回は美砂子はこの坂でリタイアした。今回もきつそうだ。

稜線に出ると快適な展望のよい登山道が続く。

ほどなく三国岳山荘に着いたときにはちょうどお昼になっていた。

その先の登山道の両側はお花がたくさん現れ、撮影しながら進む。

種蒔山まで来て振り返ると、会津磐梯山を中心とするように山並みが連なっている。福島は深い山の国だ。

そこからやや下って切合小屋に着いたのが午後2時半だった。

マツムシソウやハクサンフウロ、ミヤマシオガマなどの高山植物が優しく迎えてくれる。

ほとんどの登山者はここで泊る。唯一布団と食事の出る山小屋である。

ここまで、途中で聞いた情報によると、ある人は本山小屋の屋根が吹き飛ばされて泊れる状態ではないという。

またある人は屋根は壊れているが泊れないことはないという。

正しい判断は結局自分の目で確かめなければならないものだとつくづく思う。

複数の情報から、泊ることはできると判断して山頂を目指すことにする。米は切合小屋に預けて身軽にした。

午後3時、二人だけで山頂を目指して切合小屋を出発する。

高山植物を見ながら残雪を踏みしめて、午後4時には草履を履き替えたという「草履塚」に立った。

トンボが驚くほどたくさん舞っていた。

そこから下ると「姥権現」

女人禁制のころ息子を追ってきた母親がここで石になったのだという。その石が祭られている。

その先が、難所といわれた「御秘所」断崖の岩場を三点支持で登る。

そこを超えると、なだらかな草原に出た。時間は午後5時を指している。誰もいない草原の岩に腰掛けて休憩する。

この先に見える「御前坂」を登りきると頂上にほど近い本山小屋である。夕暮れ時の静かな時間が流れる。

最後の登り「御前坂」を登りきったのが5時45分だった。

そして、本山小屋にはちょうど6時に着いた。12時間以上を踏破したことになる。

ガスコンロで夕食を作り、食べ終わる頃、ちょうど飯豊連峰の北股岳に美しい夕日が沈んでいくのを感慨深く見送った。

小屋の屋根の破損は思っていたよりたいしたことがなかった。雨も降りそうもないので問題ないと思われたし、すでに2階は登山者で満杯状態であった。

しかし、その夜半に風が出てくると、冷気がもろに入ってきた。

大急ぎであるものほとんど着込んでシェラフに入ったが、それでも寒さがこたえた。

翌日の早朝、まだ濃い冷え切ったガスが山肌をなめるようにして勢いよく吹きあがってくる。

ご来光は蔵王連山から射してきた。上空は快晴である。

本山小屋のとなりに飯豊山神社がある。参拝を済ませる。

おもしろいのは、そこまでが福島県なのだが、その先、山頂までの登山道だけが福島県となっていて、地図では新潟県側に糸のように細く食い込む形になっている。

福島県にとっていかに大事な信仰の山ということがわかる。

山頂からは、新潟市がよく見えた。新潟港から出てゆく船の航跡まで見える。

ここからの二日目は、快適な雲上の楽園のような稜線を御西岳までゆっくりと楽しむ。

一番のお目当ては、飯豊の宝石といわれる「イイデリンドウ」との出会いだ。

花びらのあいだの副片がシベを囲むように立ち上がり、スッキリとしてとても素敵な美しい花である。

ヒメサユリ、タテヤマウツボゲサ、タカネマツムシソウ、ハクサンフウロ、ヨツバシオガマ、いろいろなシャジン、チシマギキョウ、ニッコウキスゲなど、飯豊山は花の名山でもある。

そして、山肌に残る雪渓が見事な景色を作っている。来てよかったと思わせてくれるすばらしい景観だ。

この景色を前に考えさせられた。

現在のように多様な娯楽がない時代に、信仰の名のもとに苦しい登山をして、こんな素晴らしい景色の中に置かれた昔の人は何を感じただろう。

登山自体が、その時代の上質なエンターテーメントだったのではないだろうか。

今でも、こんなにも素晴らしく、心地よく感じられるのだ。

そんな草原の中を気持ちよく歩いて御西小屋に着いた。

小屋の主人は「熊博士」の異名も持っていて、熊の動向を教えてくれた。はるか先の雪渓に親子のクマがいるという。確かに黒い点が大小みっつ見えた。

また、稜線上に湧き出ている水がとても美味い。名水と云っていい。夏にこれほど冷たくおいしい水が山頂付近で飲めることは本当にありがたい。

そして、広い草原の爽やかな稜線歩きに美砂子は、アルプスの少女ハイジの世界みたいだと言ってはしゃいでいた。

帰りの本山小屋ではNHKの「小さな旅」のスタッフとビデオ談義、いろいろ教えてもらったのも大きな収穫だった。

- 飯豊山の花模様の登山記録です。

簡単に手に入るものは、それなりの価値しかなく、手に届かないと思っていたものを努力を重ね、自分の力で手に入れたときの価値はその何倍にもなる。

目標は、遠ければ遠いほど、高ければ高いほどそれを手にした時の喜びも大きいのである。

山は、いつも何かを教えてくれる。

- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)

a:2355 t:1 y:0