端午の節句10

いけばな歳時記 季節の節目に出会う花!

端午の節句 「こどもの日」

2010年5月5日(水) spectator:6448

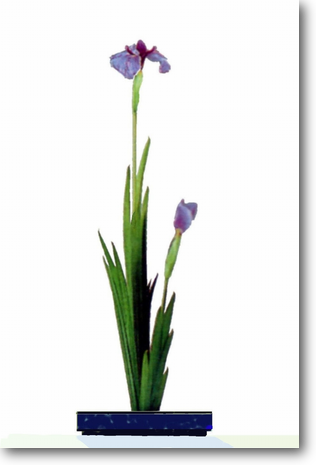

- 真菖蒲の花

今日、お風呂に束ねた菖蒲が浮かんでいた。今年も菖蒲湯の季節になった。

子供が大きくなって「こどもの日」も縁遠くなったが、こういう風習を残すことで、日本人の季節感と節度ある生活が保たれる。

家にあったオクロレウカとスターチスで菖蒲の葉と花を、庭からヨモギの葉に見立てたイチゲを摘んできて「端午の節句」の雰囲気をいけてみる。

「端午」とは月の始めの午の日のことで、「端」は物のはし、つまり「始り」という意味である。

この日を端午とする風習は、3世紀の中国、楚で始まったとされる。

午にあたる月は旧暦の5月である。日本においては、農作業で男性が戸外に出払い、女性だけが家の中に閉じこもって、田植えの前に穢れを祓い身を清める儀式を行う五月忌み(さつきいみ)という風習があり、これが中国から伝わった端午と結び付いた。

端午は元々女性の節句だったのである。

この午の月の最初の午にあたる日を端午の節句として祝っていたものが、のちに陰陽思想で陽の数とする奇数の5を重ねて5月5日が「端午の節句」の日になった。

宮中の行事については奈良時代に既にその記述が見られる。

菖蒲を髪飾りにした人々が天皇から薬玉(くすだま)を賜ったとある。

菖蒲は、古代中国より厄除け効果があるとされてきた。

日本でも奈良時代、平安時代の宮廷において、端午の日には厄除けによもぎや菖蒲を軒に飾り付けたり、菖蒲の葉で薬玉を作ってそれを柱から吊しておくなどの習慣があった。

このことから、端午の節句の花は、菖蒲とよもぎをいけるという伝統がうまれた。

武士の世となった鎌倉時代ごろからは菖蒲の葉が刀の形を連想させることから、端午は男の子の節句となり、鎧、兜、武者人形や金太郎を模した五月人形などを室内に飾り、庭には中国の故事にちなんでこいのぼりを立てて男の子の成長を祈るようになった。

こいのぼりは、五行を表す5色の吹き流しと3匹以上のこいのぼりからなる。

端午の節句に菖蒲湯に入る習慣が広まったのは江戸時代からのようである。

菖蒲という植物は葉と茎の部分に精油を含んでいて、菖蒲湯の効用は体を温める作用があると言われている。

以上書いてきた菖蒲はサトイモ科の菖蒲のことをいい、いけばなでよく生けるアヤメ科の花菖蒲と区別するために「真菖蒲」とも呼ぶ。

カキツバタやショウブの名は万葉集、源氏物語に見られるがハナショウブの名は見られない。

ハナショウブの名が文献に出てくるのは十五世紀になってからで、このころに著された最古の花伝書とされる「仙伝抄」にも「五月五日のしんにははなしょうぶ。下草には菖蒲をのれと真の葉さしあけてもちゆべし。」

と立て花の生け方について書いている。

室町後期には庭に植える夏の花として26品のなかに菖蒲の名がはいる。当然ハナショウブも入っていたであろう。

江戸時代になって植栽した記録が出てくる。元禄のころから品種改良が進み、大発展をするのが幕末になってからと意外と遅い。

そして日本の美術には江戸時代の幕末にようやくハナショウブが登場してくるのである。

英名がジャパニーズ・アイリスとあるように日本で改良が重ねられ五百種を超える品種がある。

シーボルトが欧州に持って行った花はアジサイが有名であるが、花菖蒲もシーボルトによってはじめてもたらされたという。

田には早苗が一面に植えられ、木々の緑がしたたる五月、青空にこいのぼりが泳ぎ、水辺にはハナショウブやカキツバタの紫色が映える。

日本で、特に新潟では一番エネルギーの高まりを感じるいい季節である。

- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)

a:6448 t:1 y:0