冬に咲く花

いけばな歳時記 季節の節目に出会う花!

冬に咲く花 ~成人式の日に~

2013年1月15日(火) spectator:4250

- 清雅に香る水仙の花

今年の1月14日は成人式。関東では近年にない大雪になった。

吹雪の中の着物姿の新成人たち。雪の中に咲いた艶やかな花のようだが、たいへんな成人式だったことだろう。

健気に明るい若者達。本当の美しさとは、外観ばかりでなく内面の美しさにこそ、その輝きを引き立たせる。

花びらや鳥の羽などの奇抜な付けまつげをして着飾った20歳の女性を見ると、それはそれで微笑ましいが、同年代でも昔の人ほど落ち着きがあり、立ち振る舞いが優雅であったように感じるのは私だけであろうか。

それは、時代が確実にテンポを速くしていることと無関係ではなさそうだ。

例えば、30年前の流行歌を聴いたとき、こんなにスローだったのかと驚くことがある。

また、田舎に行くほど車のスピードが一段遅く感じられるし、人の動きもゆっくりだったリする。

- 今年のAKB48の成人式

これは、時代が進むにつれ徐々にアップテンポになってゆく日常が、普段気がついていないのだが、数十年スパンで見るとその違いが見えたり、生活スタイルがあまり変化していない田舎に行くと、気づかされることがあるからだろう。

世の中がいかにセカセカしてしまったかということと、落ち着きとは反比例していくことに他ならない。

それに、人間には年代ごとの琴線というものがあり、もはやAKB48にはついてゆけない自分がいることに年月の遥かな移ろいを思い、毎年、新成人を見るにつけ、そんな感慨を深めてゆくのである。

成人式と時を同じくする小正月が終わり、いよいよ冬も雪深くなってゆくこの季節では、自然に咲く花々が愛おしく感じられるようになる。

- 白梅

そんななかで、日本古来から親しまれた花、その第一が、梅である。

百花に先駆けて馥郁(ふくいく)と咲くことから、先人はその花の生命力の強さに、自らの不老長寿の願いを寄せたことであろう。

中国から入ってきた梅は王侯貴族の嗜好にかない、万葉集では最も多く詠われている。

- 紅梅

さらに、平安時代には菅原道真の飛び梅の故事により、庶民にも親しまれるようになってゆく。

梅は、正月を飾る花である。(松、竹は花の賞玩ではない)

また、白梅、紅梅とを対にして、やはり寿ぎの花として親しまれてきた。

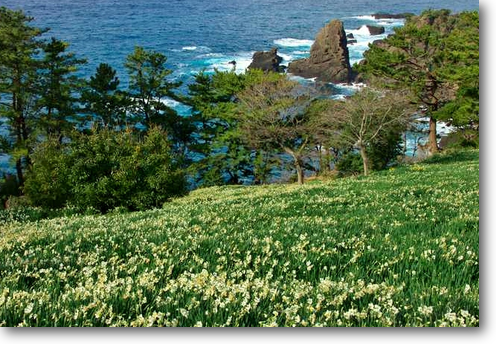

- 水仙

次にあげなければならないのは、水仙だろう。

その別名も雪中花。

文字通り、雪の中で咲き、良い香りを漂わせる日本水仙は、その形状から、金盞銀台(銀の台に乗った金の盃の意)とも呼ばれている。

自生地で有名な越前海岸には、楊貴妃伝説が残る。

- 越前岬の水仙

楊貴妃が命永らえ漂着したところがこの海岸で、漁師に助けられたのだが、その家の兄弟が共に妃を好きになり、仲の良かった兄弟がいがみ合うようになってゆくのを嘆き悲しみ、ついに楊貴妃はその海岸で自ら命を絶ってしまった。

そのあと一帯に、水仙が咲き乱れるようになり、それが楊貴妃の生まれ変わりの花と言われるようになったという。

ロマンチックな伝説である。

梅も水仙も、そこはかとなく楚々としていて、とても上品な花だ。

伝わる物語にも気品が感じられる。

冬の厳しさに負けじと咲く白く小さな花の健気さに、品性の高さを重ねて観てきたのであろう。

それらが広く日本文化の題材となり、豊かな伝統芸術を生み出してきた。

いつの時代も、文化という下地がしっかりしているところには、しっかりした人間が育ちうる土壌というものがある。

記念日というものは,毎年日にちを変えるのではなく、成人式なら1月15日に定めるべきだ。

ついぞ落ち着かない世情にあって、単に休みが続いて便利という以外、計算づくでは理解できない日本の自然を教師としてこの国に育った文化を壊す、ご都合主義や合理主義からは真の文化など育たない。

むしろ、モノの見方を歪めているに過ぎないのではないか。

厳しい冬の雪の中、けなげに咲く小さな花を見たときに、文字では教わることのできない人生の何たるかを自ら感じる心が育まれ、小さな花といえども、逆境のなかで生きる力の糧ともなることを、先人はよく心得ていたのである。

今日の若者には、この冬の時代といわれる逆境にあっても、凛とした精神と、馥郁たる心の豊かさを培っていって欲しいと願わずにはおられない。

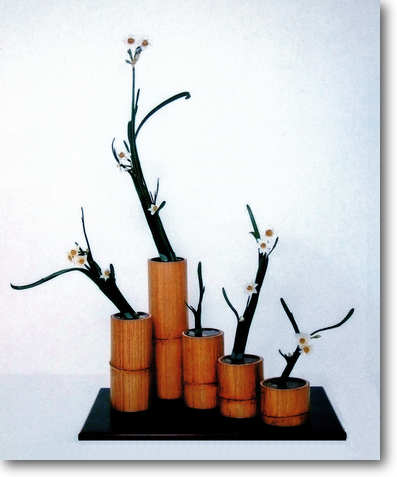

- 水仙のお生花

- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)

a:4250 t:1 y:0