「モノ」のいのち

生きものたち かけがえのない「いのち」のかたち!

「モノ」 の いのち

2010年8月25日(水) spectator:3823

- 奈良、二月堂

日本人には元来モノを大事にする国民性がある。

今また「モッタイナイ」という言葉が世界的に脚光を浴びている。

仏教芸術や骨董品にはある種の独特の味わいがあるように、長く存在してきたものには、それなりの存在に価する何かがある。

「愛着」と一言でいってもいい。

身近な生活の中にもそういった例がある。

- 今朝、洗濯機が排水しなくなり使えなくなったと妻が困惑して言ってきた。猛暑が続くこの夏では一大事だ。

かなり以前、電子レンジのターンテーブルが回転しなくなり、内部は複雑な構造だったが80円のゴム製の部品を取寄せ交換して機能を回復させたことがあった。

機械好きの私は、今回も挑戦してみることにした。

背面板を外して、異常個所を探す。意外と簡単に見つかった。

排水弁とモーターを連結する両端に特殊な加工がされたワイヤーが切断していた。

この全自動洗濯機は12年以上も使っている。金属疲労によるものだ。長さ85㎜のこの細い部品はもうメーカーにも在庫がないだろう。

大型ホームセンターに寄って同じくらいの太さのワイヤーとカシメる金具を160円で買って来た。

特殊な加工をしたワイヤーの一方は取り外したプーリーに電気ドリルで慎重に1mm程度の穴を開けて細工をした。

取り付けて組み立て直す。

動かしてみる。

OK!、無事に排水の機能が回復し、自動洗濯機として復活した。

わずか百円程度の部品代で我が家の洗濯機の寿命はさらに延びることになった。

家電や車などの耐久消費財はだいたい10年くらいで一般には直せないような故障が起きる。

耐用年度がそのくらいに設定してあるとも聞く。コンピューターの寿命はもっと短いのではないか。

もったいない話だ。

我が家の電子レンジは80円かけただけで20年以上も生き延びた。

この洗濯機も買い変えをまぬがれた。さらに愛着を持って大事に使われることになるだろう。

- 生き延びるということについて私の子供のころのとんでもない話を思い出す。

あるとき、何かで癇癪を起し、母の仕事道具である抹茶茶碗を片っ端から庭へ向かって投げつけるという「事件」を起した。

石に向けて投げつけた茶碗は「カパーン」「カパーン」と乾いた音をたてて次々と粉々になって宙に舞う。

そのなかの何点かは運よく石をよけて土や庭木の枝に当たって着地した。

血相を変えて走ってきて襟元を捕まえた母のその顔は今でも思い出したくないほど険しく、そして悲しそうに落胆していた。

その直後の仕置きは想像にまかせるとして、後になって母から聞いたことがずっと心の底に沈殿するようにして残った。

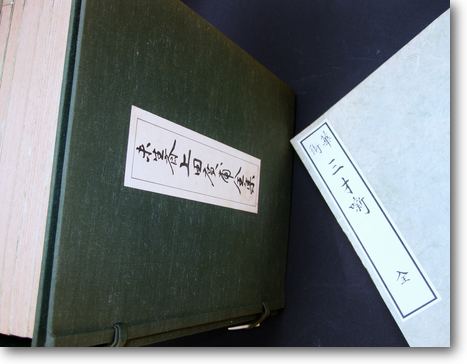

割れた茶碗は、買って間もない稽古用や土産品ばかりで、例えば、戦時中、母が京都の弥勒菩薩で有名な広隆寺の管長から頂いた「黒楽」や、新発田城主の「溝口家」に伝わった「志野焼」などの由緒ある茶碗はほとんど無傷であったというのだ。

母もこれには驚いていたが、それにしても割れる茶碗と残る茶碗にどのような差があったのか。子供心にも不思議な驚きを感じていた。

- 後になって、いけばな「嵯峨御流」(未生御流)の未生斎広甫の著した「三才噺」(江戸後期)に触れたとき眼を見張るものがあった。

土を焼き、死物となった土で作った茶碗は数百年も経るとまた活物となる。生命を持ってくる。というのである。

日本の古神道のアニミズムの特徴のひとつに「神さび」といって、長く使われたものや古くなったものはそれ自体に霊魂が宿るという「九十九神(つくもしん)」という価値観が存在する。

そこから来ているものと思われるが、

生命をもったものなら本能的に生きようとする。あの時生き残った茶碗たちはひょっとするとそういうことだったのかもしれない。

罪の意識も無意識の中にあったのだろうが、あの時、投げるときの気持ちに微妙な何かがあったことを思い起こしている。

確かに、残るべくして残ってきた「モノ」のなかには、幾多の災難から奇跡的に免れて残ってきたという事例は多い。

- しかし、形あるものはいかなるものもいつかはこの世からその姿を消し、土に帰る運命にあることに例外はない。

だからこそ、この世の中にあるものは皆、愛おしいと感じる心が生じるのだろう。

花も水の管理をしないでいるとじきに枯れてしまうが、管理をしてきちんと花に向かって綺麗だということを伝えてやる。

言葉でなくてもいい。心からの想いを伝える。すると、植物もきちんと答えてくれる。

愛情をかけて大切に思う心が通じるのは、生物も「モノ」も同じである。

貴重と思えば思うほど、身近に置いて持つことの喜びが大きいほど愛着がわき、大切にする。

そして「モノ」の存在が長期になるにつれ、それ自体が歴史となり、大きな価値も生まれてくる。

「モノ」も人の気持ちに応えてくれるのである。

そういえば、まだ問題なく綺麗に見れる現役のテレビを総入れ替えする国の施策。

これこそもったいないの極みだ。

それより番組の質の向上の精査のほうが先のような気がするが。

今日は洗濯機の故障を直しながら、この世に残るべくして残ってきた「モノ」の存在ということを改めて考えている。

- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)

a:3823 t:2 y:1