越後七不思議と親鸞

■ 越後七不思議と親鸞 (梅護寺の八房の梅と数珠掛け桜を訪ねて)

2012年4月21日(土)

- 梅護寺の八房の梅

今年はいつまでも寒さが続いたため、桜の開花が遅れ、新潟では梅と桜が同時に楽しめる。

もう30年くらい前のことになるだろうか。今は亡き母が親鸞の越後七不思議のひとつ、梅護寺の「八房の梅」を見に行きたいというので訪ねたことがあった。

あの頃は、畑の中の作物のなかにその梅の古木があって自由に触ることができた。

それは、取り立てて特別扱いすることなく生活の中で息づいているという感じだった。

今回はそれ以来、久しぶりに訪れたのだが、りっぱな門のある石柱の柵が巡らされていて立ち入ることができなくなっていた。

時代とともに、伝説が事跡となってゆく過程を見たようで面白く感じた。

この梅護寺には七不思議のうち、八房の梅と数珠掛桜の二つが今に伝えられている。

いわれは後半に記す。

親鸞のこと

親鸞は貴族の家に生まれ、当時の最高学府であった比叡山に20年余りを学ぶ。

叡山を降りてからは、在野の念仏僧となり、鎌倉仏教の新時代の魁となった新興の専修念仏の浄土宗の開祖、法然の一門となり、法然の信頼も厚かった。

平安時代末期、貴族化した平氏の政治権力は、上皇との対立で弱体化していた。

上皇側は比叡山や奈良興福寺など大寺院と結びつき、また源氏の台頭もあって、都の治安も乱れていた。

人々は釈迦の教えが行き詰まるという「末法」という末世感のなかにあり、社会不安から逃れるすべを求めていた。

しかし、奈良仏教や平安仏教は国家の安泰を願う仏教であって、一般民衆が救われるという機能は持っていなかった。

そうしたなかから阿弥陀如来を信じ「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば誰でも極楽往生できるとする源信、法然と続く「浄土教」が民衆ばかりでなく、貴族や武士にも受け入れられていく。

念仏者が増えることで旧仏教を信奉する人々が減り、旧仏教勢力の脅威となってゆく。

1204年(元久元年)延暦寺が法然の教団を訴えた。

翌年には、奈良の興福寺も九ヶ条の訴えを院と朝廷に出す。

翌1206年(建永元年)後鳥羽上皇の熊野行幸中に、法然の門下の住蓮房と安楽房が開催した念仏集会に御所の女房が参加し、そこで泊まったことで上皇が激怒。念仏停止(ちょうじ)の弾圧が断行されるに及んだ。

当時の重い刑罰は、死罪と流刑(遠流)である。

住蓮房と安楽房は死罪。師の法然は流罪。高弟の親鸞も越後に流罪となる。

親鸞の流罪地には、親鸞の叔父、日野宗業(むねなり)が処刑の直前に越後の役人に任命されていることからの配慮があったのではないかとの推測がある。

越後の親鸞

流罪地越後で第一歩をしるした所が上越市五智の「居多ヶ浜」である。

親鸞35歳のことであった。浜を見下ろす「親鸞上陸の地」の石碑には、孫の覚如が親鸞の心境を代弁したとされる文が刻まれている。

「もしわれ配所におもむかずは何によりてか辺鄙(へんぴ)の群類を化せん これ猶師教の恩赦なり」

親鸞の生涯を絵物語にした「御伝抄」の一文で1999年4月直江津ロータリークラブ40周年記念事業で建立。

1207年(建永二年)二月居多ヶ浜上陸から赦免となる1211年(建暦元年)までの五年間を越後で過ごし、その後関東に移住し二年を送る。

当時の法により僧籍を剥奪され、俗名「藤井善信(よしざね)」にされている。

しかし、親鸞は僧侶でも俗人でもない、念仏者の「愚禿親鸞」と名乗った。

居多ヶ浜に上陸した最初に流人小屋に入れられ監視が付いた。

一年目は国から米と塩が支給され、二年目から土地を耕し、その収穫で生活した。厳しい自然の中で庶民と接する日々が続いた。

五智国分寺本堂隣りに親鸞が上陸後住んだとされる竹之前草庵が残る。

その裏手、道を隔てて鏡ヶ池がある。親鸞が木造を彫る際に自身の姿を写した池といわれている。

後に本願寺国府別院は恵信尼と暮らしていたその竹ヶ前草庵のあった場所に建てられた。

恵信尼と親鸞は京都ですでに結婚していたと思われる。

恵信尼の父、越後の国司、三善為教の前にも代々三人が越後の国司になっている。その所領が上越市の板倉にあった。

親鸞夫婦はその援助もあって板倉でも生活することもあった。

板倉には仏教に縁のある五輪田や比丘屋敷といった地名が残る。

越後から関東での布教後、夫婦は京都に帰るが、後に晩年になって恵信尼だけ板倉に戻る。

恵信尼はその板倉で八十七歳の生涯をで閉じている。

親鸞の「教行信証」のなかに現れる「海」のイメージや、民衆への深い共感も越後での五年間がもたらしたものだ。

濁った川の水が海に流れ入り、仏の慈悲できれいな海水になる。と海を仏の救いに例えている。

越後の厳しい生活体験から、親鸞の浄土真宗が生れたのである。

「善人なほもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」という親鸞の有名な言葉がある。

当時の荘園制度の中で、租税を納める人々は体制内にあって良民とされ、租税対象外のものを生業とする人々は悪人扱いされていた。

親鸞のいう悪人正機説の悪人とはこういう人々も指していたのではないだろうか。

当時租税を納めない者に如来信仰は許されていなかった。そういう人も含め全ての人々に阿弥陀如来を開放しようとしたのが親鸞であった。

親鸞はまた杖や草履にも動物の皮が巻かれている。それらは当時の山伏や聖が好んだもので親鸞にも聖の性格があったものと思われる。

官制仏教への挑戦とも受け取れることが「教行信証」のなかにもあり、上皇や天皇への激しい怒りと批判も記されている。

戦国時代になると越後守護代の長尾氏は念仏を弾圧した。

そのため、いったん親鸞の伝承が途切れることになる。

- 梅護寺にて( 八房の梅と数珠掛け桜 )

「越後の七不思議」という伝説は、ずっと下って江戸初期を過ぎてから関東から越後に流れてきたものである。

親鸞の存在を語り伝えたい人々がいて、そのことで庶民に親鸞のありがたさを理解させるために創作されたものと思われている。

親鸞は弟子を持たず、教団をつくることもしなかった。

「それがしが閉眼せば、賀茂河に入れて魚にあたうべし」と言った。

親鸞は仏陀の思想の本源に立ち返り、あの時代にあって平等思想を貫いた偉大な宗教家である。

親鸞という思想家をもったことで鎌倉仏教史上輝かしい光彩を放っている。

親鸞の生涯

1173年(承安3年)日野有範の長子として生れる。4歳のとき父が死に、8歳のとき母が亡くなり、叔父藤原範綱に引き取られる。

1181年、9歳のとき、青蓮院で得度、29歳まで比叡山で修行する。山を降りて法然の門下に入る。

1204年、延暦寺が法然の教団を訴えた。法然は「七か条の制誡」で門弟を戒めた。

親鸞はこれに僧「綽空(しゃくう)」と署名している。

1205年、法然より「選択本願念仏集」の書写を許される。善信と改名する。

1207年、後鳥羽上皇が専修念仏停止を命じ、越後に流罪となる。

三好為教の娘、恵信尼と結婚、国府別院竹之前草庵に住む

1211年、流罪が許される。恵信尼と一緒に布教活動をして、しばらくして越後を離れ、常陸の国(茨城県)や京都に行動をともにする。自らを愚(ぐ)禿(とく)親鸞と称し、「非僧非俗」の立場で民衆の中で念仏者として歩む。

1212年、法然没

1214年、越後から常陸(茨城県)に移住

1224年、このころ「教行信証」を書き始める。娘覚信尼生れる。

1234年頃、京都に帰る。念仏への弾圧が続いており、書写や著作活動に専念する。

1254年、このころ恵信尼と三男信蓮房ら子女が越後板倉に帰る。

1262年(弘長2年) 晩年は末娘覚信尼と暮らし、90歳で没。

代表的な著書は真宗の根本経典「教行信証」門弟の唯円が師の言葉を編集した「歎異抄」

「教行信証」を平易にした詩集が「和讃」である。

越後七不思議

○鳥屋野の逆さ竹(西方寺)【新潟市】

親鸞が持っていた竹の杖を逆さに挿したところ、その竹が根付き、竹薮になった。その枝は全部下向きに伸びた。今でも時々逆さに枝葉がつく竹があるという。

○山田の焼鮒(田代家)【旧黒崎町】

親鸞が宴に出された焼鮒を山王神社の池に放したところ泳ぎだした。それ以来、この池の鮒には焼き跡がみられるという。

○小島の八房の梅(梅護寺)【旧京ヶ瀬村】

親鸞がここに滞在したとき、梅干の種を埋めたところ、芽が出て育ち、ひとつの花から八つの実をつけるようになったという。

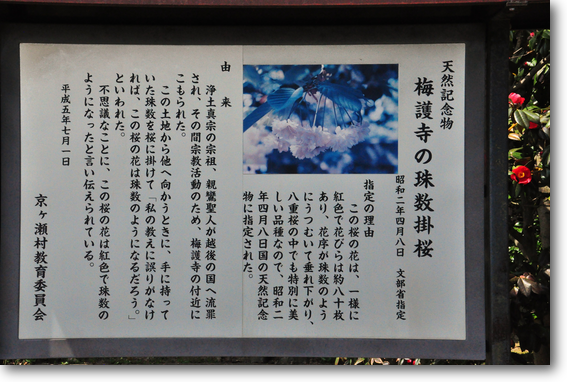

○数珠掛桜(梅護寺)【旧京ヶ瀬村】

親鸞が小島を出るとき、一本の桜に数珠をかけ説教してから、花が数珠のようにつながって咲くようになった。

○保田の三度栗(孝順寺)【旧安田町】

親鸞が焼き栗を庭に埋めたところ、年に三度花が咲き、三度の栗の実をつけた木になった。

○つなぎがや(了玄寺)【田上町】

農民が年貢として出していた干して糸でつないだカヤの実を植えたところ表裏が交互に反転した葉や糸の穴が残った実がなるようになったという。

○片葉の葦(居多神社) 【旧直江津市】

親鸞が「私の仏法が正しければ奇蹟を与えたまえ」と祈ったところ、境内の葦の葉が一夜にして片葉になったという。

伝説は、その他、阿賀野市、頸城地方に数多く残る。

また、旧新津市原産の八珍柿は、種がない珍しい柿ということで、七不思議の次に不思議だということから「八珍」の名がついた。

新潟にこういった伝承が残っていることは、新潟という地に歴史の厚みを重ねてくれている。

これからも大切な財産として残してゆきたいものである。

- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)

a:3504 t:1 y:0