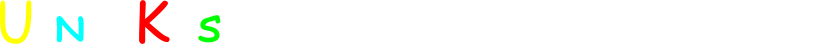

槍ヶ岳

山と自然 一歩一歩登った山々に美の原点がある!

槍ヶ岳 標高3180m

1996年8月1日(木)~6日(火) ![]() spectator:3016

spectator:3016

- 東鎌尾根から山頂を仰ぎみる。

これほど行ってみたいと思っていた山はない!

私には最初から無理だという固定観念があった。頂上に立つまで3,4日はかかる深い山だ。

しかもいったん入ったらエスケープルートはまずない。

しかし、後々後悔するよりは今年行くと決心したのである。

行程を検討する。中房温泉から燕岳までは日本三大急登の合戦尾根を登る。

そこから稜線歩きで大天井岳まで行き一泊。次の日には赤岩岳から水俣乗越へアップダウンし、東鎌尾根に取りつき一気に山頂直下の槍岳山荘に至る。

翌日、山頂を目指すというかなりのハードスケジュールだ。

天候が安定する8月初旬に決行。8月1日お昼過ぎに家を出た。

当時は上越ICから信州中野ICまでは高速道路が通っておらず、その間はR17号線を走る。

豊科ICで高速を降り、中房温泉には夕刻の6時ちょっと前に着いた。

翌朝、8月2日午前5時に合戦尾根登山口に立つ。意外と緊張感はない。標高1460mのこの地点から主稜線に建つ燕山荘までは標高差1240mである。

最初からきつい登りだ。途中、第1ベンチから第4ベンチまであり、リズムよく休憩できる。深い樹林帯が徐々に低木になるころ8時40分に合戦小屋に着いた。

スイカを買って中休止。空は気持のよい真っ青な夏空だ。

そこから約1時間半でセンダイムシクイの鳴き声に励まされて稜線上に建つ燕山荘に着いた。

晴天の夏空のもと、稜線からの展望がすごい!

白い砂礫とハイマツの緑のコントラストがまぶしい燕岳(標高2762m)から左手に北アルプスの展望が広がり、はるか奥の方に小さく槍の穂先が天を指している。

何よりの心地よい夏山の涼しい風が疲れを忘れさせてくれる。

クーラーでは絶対できない気持の良い風だ。地上とは16度くらい気温差があるだろうか。夏山の良さというのはこの恩恵によるところが大きい。

11時22分、燕山荘出発。高山植物の女王コマクサが可憐な姿を見せている。サァ!予定ではこれから快適な稜線歩きだ。

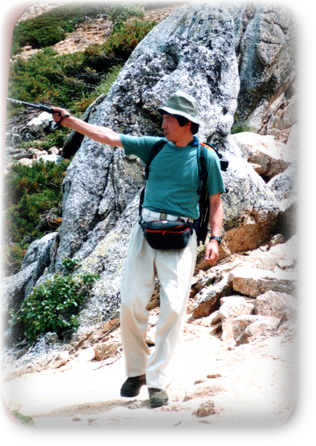

しばらく行くと英語のゲートからきたのだろう蛙岩と書いて「ゲイロイワ」を通る。両側に高さ8mはあろうか、門のような岩の割目の間を抜ける。

しばらく行くと大きくジグザグに下降し、また稜線を行く。コマクサの群生地や高山植物を見ながら進み、鎖場を下ると鞍部に着く。

ここまで来るとさすがに足にかなりの疲労がきている。

このルートは表銀座コースと呼ばれている。この道を開拓した猟師の小林喜作のレリーフがこの鞍部の岩にはめ込まれている。

そこから、大天井岳までは斜面はあえぎながら登り、約50分かかって午後4時少し前に山頂直下の大天荘に着いた。

標高2922m 大天井岳頂上より、夕方の風景を撮影する。槍ケ岳が正面にある。湧き上がる雲間からの太陽や槍ケ岳の表情が圧巻!360度の北アルプスの大パノラマだ。

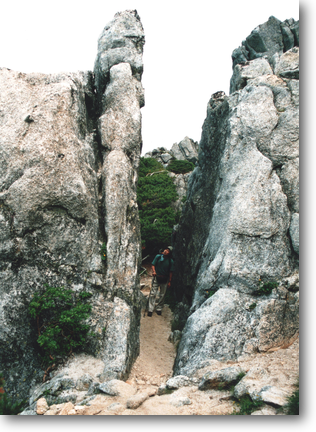

8月3日、午前4時、ご来光の撮影に再び頂上に立つ。槍ケ岳の頂上にも人がいる。淡い暗闇にその頂が一瞬光った。

- 穂高連峰から槍ヶ岳へのモルゲンロート

穂高連峰から槍ケ岳まで連なる壮大な眺めが眼前にある。

まず最初に槍ケ岳の頂きがピンク色に染まると、徐々に穂高連峰にもピンクのカーテンが下りてゆく。

北アルプスの盟主たちは荘厳なモルゲンロート(バラ色の朝)を見せてくれた。

さあ、今日が正念場。長丁場である。

午前6時20分、大天荘出発。一気に大天井ヒュッテまで下る。

ヒュッテに着くと再び大天井岳から太陽が顔を出す。今日二度目のご来光だ。

さすがに日影がなく暑い。小ピークを回り込むと、何と、ライチョウの親子が近くに姿を見せた。ヒナたちがカワイイ!

標高2768mの赤岩岳の山頂からはゆるい下り、いきなりライチョウが目の前を飛んだ。右には槍ケ岳直下の大きなY字谷の雪渓がせまる。

9時50分、ヒュッテ西岳に到着。

ここから、本格的な登山となる。

ヒュッテ西岳から標高差210mの水俣乗越までまず大下り、鎖やいくつもの梯子で下る。

足場が悪いので細心の注意が必要だ。小休止するたびに槍の穂先(頂上)が大きく近づいてくる。

10時30分に下降はじめて11時50分過ぎに鞍部に着いた。ここが唯一にして最後のエスケープルートだ。

いよいよ、槍ケ岳から伸びている東鎌尾根に取り掛かる。標高差710m。距離3㎞。槍ケ岳の岩場での3㎞という距離感は全く想定できない。

しかも、今年の長雨のせいか、ガイドブックとはかなりルートの説明が違っている。急登は覚悟していたが、79段の梯子での登り、はるか下に水色がかった高瀬湖を見ながら垂直に下る梯子。

次から次から乗り越えていく岩場。高度が上がるにつれて徐々に眼前に迫る槍ケ岳の鋭く圧倒的な岩壁のピラミッド。近づくにつれて恐怖をおぼえるほどの迫力だ!

下を覗き込むと、頂きから続くノコギリの歯ような北鎌尾根ともに眼前に展開する何百mもの大絶壁が余計そう感じさせる。

すごい高度感だ!!

午後2時30分、ヒュッテ大槍にようやくたどり着いた。もう足が前に出ない状態だ。30分休憩する。

気力を振り絞り、ガスに見え隠れする巨岩の絶鋒を右に感じつつ、急傾斜のガレ場を横切るようにして進む。

午後4時20分、どうにか無事に槍の肩に建つ槍岳山荘に着いた。

10時間におよぶ格闘であった。

その日は、山小屋付近の高山植物や景色を撮影して明日の山頂アタックに備える。夕日が湧き上がる雲をピンク色に染めていた。

夕食になった。食堂に並ぶ。その頃から頭がズキンズキンと痛みだした。高山病初期の典型だ。この山小屋は標高3060mのところに建つ。

3千mを境にしてその上と下では環境は大きく違う。それで直下に2件の山小屋が用意されているのだろうか。

戸の隙間をわずかにすると冷たい空気が顔に当たる。それを思いっきり深呼吸して酸素を少しでも取ろうと工夫する。

さらに参ったのが寝る時だ。さすがにハイシーズンだけあって缶詰状態。頭を交互に並べて寝るのだ。身動きもできない。さすがに連泊の2日目は廊下に出て寝た。

8月4日、あこがれの槍の穂先に立つ日だ。初めガスが頂上を隠していたが、日が高くなるにつれて晴れてきた。

山荘のカミナリを予知する装置が印象的だ。

山荘から頂点までの高度差約120m、距離300m

100m以上ある巨大で鋭い岩壁が迫る。

午前11時、登頂を開始する!

ついに、その頂に立った。感無量という言葉の他はない。!!

憧れ続けてきた槍ヶ岳の頂上に今立っている。

- ちょっと長いけど槍ヶ岳山頂までの登頂の記録です。

槍ケ岳頂上から降りてから肩の岩場で花の撮影をしていると、山荘のご主人に声を掛けられ、しばし歓談することが出来た。

ご主人の穂刈さんは、槍ケ岳を開山した幡隆上人の研究者でもある。槍沢カールには幡隆上人が寝泊まりした岩屋も残っている。

帰ってからもう一度新田次郎の「槍ケ岳開山」を読んだ。

その場所へ行ってきたからこそ、その心情も感動とともによく理解することが出来る。

世の中がどんなに便利になっても、簡単に登れたならここまでの感動は得られまい。

立体テレビができても、自分の足で踏破し、苦しんでたどり着いて見た風景には遠く遠く及ばないだろう。

ビデオや、カメラの映像は何百分の一程度の実感しかないことを知る。

人間は便利と引き換えに素晴らしい感動する心を置いてきたような気がする。

- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)

a:3016 t:1 y:0