新潟市いけばな芸術展 嵯峨御流

いけばな行事 人の和が次の大きな輪を創る!

新潟市いけばな芸術展 嵯峨御流作品

2008年5月8日(木)~13日(火) spectator:5772

新潟で初のG8労働大臣会合が開催されるということで、新潟伊勢丹にいけばな展の開催の打診をした。

新潟伊勢丹からは即日に快く協力の承諾をいただいた。

そこで、新潟市にも協力を求め、国際的ないけばな展として今までにない、質と格を備えたいけばな展とするべく準備を整えていった。

ちょうどその時期に、ロシアから新潟へ六十数名の旅行の話が、ウラジオストク日本センターからあり、新潟三越でのいけばな展と新潟伊勢丹でのいけばな展との選択に迫れれる結果となっていた。

結果的には、国際いけばな展の性格を持つ「新潟市いけばな芸術展」に来ていただくことになった。

2006年正月に、ウラジオストクから二百数十名のチャーター船での来港があったとき、一日を燕喜館で、華道、邦楽、茶道、押し花などの日本文化の紹介のデモンストレーションを行った。

その際のロシアからのプレゼントが「麦絵」であった。

麦のストローを染めて花やネックレスを作ったものをいただき、作り方の本は家内にプレゼントされた。

妻の美砂子はその本の翻訳をして、その製作方法を試行錯誤でマスターしていった。

その作品を、昨年、新潟伊勢丹で開催された政令指定都市移行記念「新潟市いけばな展」で披露した。

麦の光沢ある表面が、あでやかに平安貴族を表現していた。その光沢は花の貼り絵も葉や花びらが生き生きと見える。

巡覧された篠田 昭新潟市長にそのことを説明すると「ロシアの人たちは喜ぶでしょうね。」と感想を述べておられた。

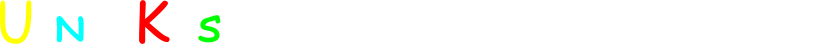

そこで、このたびのいけばな展では、新潟の情景エリアが担当で萬代橋の風景を横1,8m、高さ0,9mの「麦絵」で作ることにした。

畳一枚分の原画はパソコンを使って合成して描き、強調するところはデフォルメして製図して整えた。

橋の欄干は立体感を出すため麦を四重に張り合わせて作っている。

面倒なのは色合わせである。タイルの焼成と同じで、煮るときのわずかな温度差で微妙に色が変わる。同じ色を合わせるのにかなりの麦を染めることになった。

水の部分は、麦を細かく粉砕して使い、水の陰影を表現した。時間があれば、もう少し水量感が出せたかと思う。

かくして、他の素材を一切使うことなく、100%の麦絵が完成したのである。

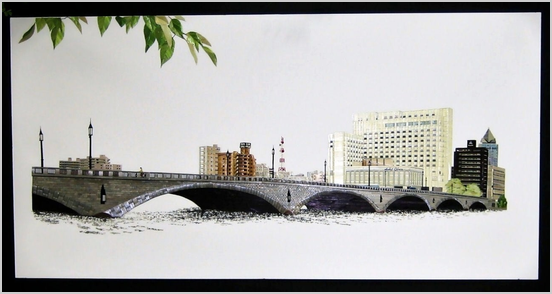

その他に、伝承エリアでは「生花」を担当。7巻筒に苔むした槇をいけた。

伝承花と現代花を両方向からみえるブースには荘厳華の応用がいけられ、瓶花は尊式の花器を使っていけられた。

盛花は、東京の陶芸展で出展された花器にいけられた。

その年の秋、ロシアでオリガさん宅へ食事の招待を受けた際、オリガさんが東京のそのときの陶芸展を見ていて、その時買った本を見せられた時、まったく同じ花器がそこに載っていて驚かされた。

いろいろなところで、つながっている因縁ということを考えさせられたいけばな展であった。

今回は、ロシアの画家の作品と、生け花のコラボレーションということで、池坊、小原流、草月流、遠州、古流松藤会、そして嵯峨御流の六流派と、ロシアからチェホトケビッチ・エレーナさんとパンチェンコ・ナターリアさんにもデモンストレーションをお願いした。

画家はウラジオストク在住のスベトラーナ・アンドレーエバさん。

絵と生け花の共演は伊勢丹2階ホールの特設会場で展示された。

追記

今回のロシアのお客様のホテルは、どうしてもホテルオークラ新潟にしたかった。万代橋の麦絵がキーポイントだ。しかし、ホテルからの返事が遅れた。

後でわかったのだが、各国の労働大臣とその一行は、警備の関係であろう、当ホテルが当てられていたのである。

そして、当局から新潟市にロシア関係で照会があり、私が当局に行き目的と経緯を説明するという一幕もあった。

結果的に67名は分散することなく全員がホテルオークラ新潟に宿泊することができた。

物事の歯車は、特に初動の行動がうまくいくときは、良い方に回るが、なんだかおかしな動きをするときは、うまくいかないものである。

その意味で、今回は、新潟市、新潟伊勢丹、関係者各位、そしていけばなの先生方の動きがすばらしかったのである。

- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)

a:5772 t:1 y:0