人日の節句11

いけばな歳時記 季節の節目に出会う花!

年の始め 「人日」の節句

2011年1月7日(金) spectator:6011

- 平成23年の初日の出

今朝の朝食は七草粥を食べる。おせち料理に飽きたころのお粥は疲れた胃腸を休めてくれる。

今日は五節句のひとつ、「人日(じんじつ)」である。

他の節句は奇数が重なった日だが「人日」だけがそうなっていない。

その由来を調べてみる。

中国の宋代に著された「事物紀原」に紀元前2世紀半ば前漢の時代、武帝に仕えた学者,東方朔が著した「東方朔占書」には、正月一日、鶏の日、二日は狗(犬)の日、三日は猪(豚)の日、四日は羊の日、五日は牛の日、六日は馬の日とし、七日を人の日、翌八日は穀物の日としてをそれぞれの一年の吉凶を占ったという記述がある。

その日の天候が晴れなら吉。雨なら凶としていた。また、その日は人間も含めてそれらを殺してはならないとした。

年の初めに家畜、家族、穀物の吉凶を占い一年の安寧と豊作を祈ったのである。

紀元6世紀の梁代に書かれた荊楚地方(長江中流域)の風俗習慣や年中行事を著した最古の歳時記「荊楚歳時記」には年が改まってから七日目に人の占いをたてたところからこの日を「人日」の節句と定め、七種の若草で羹(あつもの)を作るとしている。

これが一年の無病息災を祈る年の初めの人日の節句となり、七草粥の起原になった。その頃は「七種菜羮(ななしゅさいのかん)」といいお粥ではなくお吸い物であった。

また七草粥を作るとき「鳥追い歌」を歌って鬼鳥を祓うということも行われていた。

新春の雪消えの中から萌え出す植物の若芽に生命力を感じ、その霊力を取り入れ、また害鳥を追い払い五穀豊穣も祈るということからできたものだろう。

日本では万葉集にも詠われているように新春の「若菜摘み」が古(いにしえ)より行われている。

明日よりは 若菜採まむと 標めし野に 昨日も今日も 雪はふりつつ

山部赤人 万葉集8-1427番

君がため 春の野に出て 若菜摘む 我が衣手に 雪はふりつつ

光孝天皇(15番) 「古今集」春・21

奈良朝時代以前から季節の節目を祝う風習がみられるが、平安時代はじめに宮中行事としての五節会(ごせちえ)の宴(うたげ)の日が定まった。

またこれに対して五節供は公家や庶民の行事でこれが今日に続く、人日、上巳(じょうし)、端午、七夕(しちせき)、重陽(ちょうよう)の五回の式目となっている。

一月一日元日は別格扱いとされた。

万葉の時代には「ななくさ」に似た風習もあったようだが、当時は粟や、ゴマ、薭(ひえ)などの穀物を主に使っていたようだ。

七草粥の記録は813年に若菜の御膳を嵯峨天皇に奉じたことが初見である。ただし一般にお粥になったのは室町時代からといわれ、鎌倉時代まではお吸い物にして七種の若菜を食べていた。

戦乱の世が納まった江戸時代になると「五節句」を幕府の公式行事とし「節句」の文字が使われるようになり広く庶民に普及していった。

現代では「人日」という言葉より「七草粥」の風習が日常生活の中で深く結び付いている。

秋の七草は花が主役で愛でて楽しむが、春の七草は若葉を食べてその生命力を取り入れることにある。

芹(セリ)、薺(ナズナ‐ペンペン草)、御形(ゴギョウ‐ハハコグサ)、ハコベラ‐ハコベ、仏座(ホトケノザ-タビラコ)、菘(スズナ‐かぶ)、須々代(スズシロ‐大根)が春の七草である。

室町時代の四辻善成が詠んだ歌が元になった。

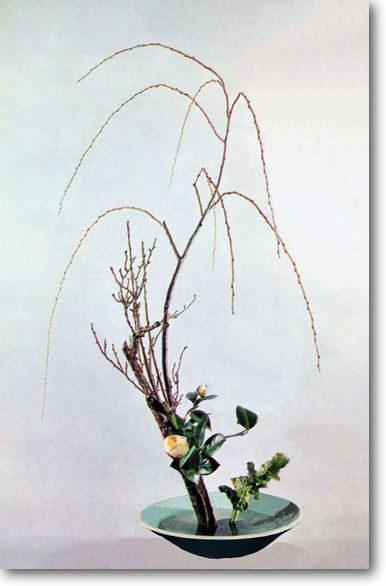

いけばなの伝書、嵯峨御流初伝には「人日(ななくさ)の花は梅、柳、椿の類に、なずなかわかなを三五葉あしらいて挿す」としている。

体に柳を使い、のどかな風情の線をつくり、梅の古木に生命力の強さをあらわす「気條(ずわえ)」で女格をとり、木辺に春と書く椿(日本の造字)を懐と留に使い、若菜を株分けにして横姿にいけてみる。

今年も一年を元気で過ごせますようにと願いを込めた!

- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)

a:6011 t:1 y:0